Paru jeudi, La vie brève (L’Arbalète Gallimard, 184 p., 17,90 €), le récit que la mathématicienne et historienne des mathématiques Michèle Audin a consacré à son père qu’elle ne connut que brièvement avant sa mort à Alger sous la torture des parachutistes français, a suscité de nombreux articles de presse dont deux pleines pages dans Le Monde des livres (11 janvier) et dans le « Cahier livres » de Libération (10 janvier). C’est justice. Michèle Audin a choisi de redonner une vie à Maurice Audin disparu à l’âge de vingt-cinq ans en 1957, déclaré « disparu » par l’armée française qui n’avait jamais reconnu son assassinat malgré l’enquête à charge mené dès 1958 par l’historien Pierre Vidal-Naquet dans L’affaire Audin (Paris, Editions de Minuit, 1958, rééd. 1989, 192 p., 10,50 €).

« Ses derniers mots qu’il dit à ma mère, lorsque les parachutistes l’emmenèrent, furent : “Occupe-toi des enfants.” C’était le mardi 11 juin. Les derniers mots qu’il dit à Henri Alleg lorsque leurs tortionnaires les mirent face à face furent : “C’est dur, Henri.”. C’était le mercredi 12 juin. On sait qu’il a parlé ensuite avec Georges Hadjadj et d’autres prisonniers, mais les mots exacts qu’il a dits, on ne les connaît pas, la date non plus. »

Ces quelques phrases brèves évoquent ici le martyre de Maurice Audin, dans un livre que sa fille a débuté en février 2011 pour rappeler la courte existence de celui qui était « jeune éternellement », comme elle avait souvent entendu Pierre Vidal-Naquet le qualifier (p. 68). On y apprend beaucoup de ce jeune mathématicien dont on savait seulement qu’il était militant anticolonialiste au sein du Parti communiste algérien et dont la soutenance de la thèse en Sorbonne, le 2 décembre 1957, sur « les équations linéaires dans un espace vectoriel », sous la présidence de Laurent Schwartz, en l’absence de l’impétrant (in absentia), fut un acte solennel de résistance des élites scientifiques et intellectuelles, une « révolte de l’université ».

Si ses origines sont clairement liées au Maghreb colonial, de Béja (Tunisie) où il est né le 15 février 1932 à Alger où il disparut, Maurice Audin, qui porte le prénom d’un enfant mort prématurément à quatre ans, connut la métropole en tant qu’élève dans l’école d’enfants de troupe à Autun. « Car lui, qui a été, nous le savons, torturé et assassiné par l’armée française était, aussi, un produit de cette armée » (p. 46). Ce fut une période terrible de son existence, explique Michèle Audin citant l’écrivain Claude Simon qui qualifiait ces écoles de « bagnes d’enfants ».

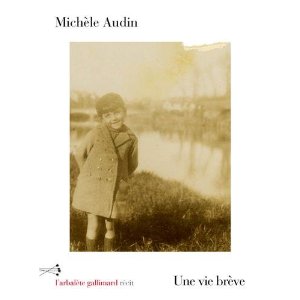

Pour retracer sa « vie brève », sa fille se repose sur des fragments, des lettres de la famille, quelques photographies, une élégance simple de jeune étudiant portant chemisette et chaussures de tennis (bien qu’il n’y jouait pas). Etudiant en mathématiques à l’université d’Alger, il obtient avant même sa licence achevée, en 1953, un poste d’assistant auprès de la chaire d’analyse supérieure de René de Possel. Il se marie le 24 janvier 1954, vit avec sa femme Josette dans un trois pièces du centre d’Alger rue de Nîmes, a trois enfants, Michèle (née le 3 janvier 1954) puis ses frères, aurait pu en avoir d’autres ou même adopter après le tremblement de terre d’Orléansville en septembre 1954. Le couple vit simplement, quelques plaisirs, quelques loisirs que Michèle peut identifier grâce aux comptes du ménage. En 1956, il envisage une candidature sur un poste de l’Institut des Hautes Etudes de Tunis. Il renonce cependant, pour ne pas quitter une ville que lui et sa femme aimaient. « Le fait que le parti avait besoin de lui a certainement joué son rôle dans la décision qu’ils ont prise », ajoute Michèle Audin (p. 132). En novembre 1956, il se rend à Paris,pour des raisons politiques (« c’était une mission pour le PCA ») et pour des raisons scientifiques, afin de préparer la soutenance de sa thèse.

Michèle Audin est partie « à la recherche de lieux qui nous soient communs, au visiteur de 1956 et à moi », comme l’hôtel Gerson de la rue des Ecoles qui n’existe plus aujourd’hui. Mais il reste « des images en noir et blanc » qu’égrène sa fille. Elle n’arrive cependant pas à se le représenter « en novembre à Paris, parce que de lui ne me viennent que des images où il est chemisette blanche, comme sur la photographie où il lit le journal, que je vois, derrière une vitrine de la bibliothèque, lorsque je vais chez ma mère » (p. 137). Il rencontre les futures membres du jury de sa soutenance, dont Laurent Schwartz, et puis la poétesse Minou Drouet, « parce que de Possel était admirateur des poèmes de la jeune prodige » (p. 139). Au retour à Alger débute la bataille qui porte son nom, 18 000 arrestations, 3 000 disparitions. Audin milite au milieu du danger, travaille sur pas moins de six notes scientifiques qui paraîtront dans les Comptes rendus de l’Académie des sciences. Et puis plus rien, brutalement, sinon son arrestation le 11 juin au soir, sa fille donnant des coups de pied aux paras en leur criant de s’en aller de cette maison.

Dans son dernier chapitre, « Après », Michèle Audin s'emploie à réunir les rares survivances d’une vie qui s’en est allée, la solidarité des savants et des intellectuels avec le Comité Audin, son propre travail à commencer par la biographie du mathématicien Jacques Feldbau, qui n’avait pas tout à fait, lui aussi, terminé sa thèse en 1943, lorsqu’il fut déporté à Drancy puis à Auschwitz, mort à la fin de la guerre. Michèle Audin avait appris qu’après la soutenance in absentia de son père, certains de ses amis avaient eu l’idée d’organiser pour Feldbau une soutenance comparable. « C’était beaucoup trop tard, cela ne se fit pas. A part ses mathématiques, c’est une des premières choses que j’ai apprises à son sujet. C’est peut-être ce qui m’a décidée à rechercher, fouiller, à recueillir d’autres informations, à partir desquelles j’ai écrit un petit livre sur ses mathématiques et sa vie. » Michèle Audin ajoute : « Peut-être ce travail était-il surtout pour moi un premier pas vers ce texte-ci. Une façon de raccrocher l’histoire singulière de la disparition de mon père […] et notre deuil singulier à une histoire collective, […] il y a un deuil collectif, une mémoire historique, qui nous ont fait défaut, dont je ressens toujours le manque ».

Le manque est en passe d’être comblé avec Une vie brève, pour elle comme pour tous ceux qui ont su, un jour, que Maurice Audin avait vécu et entrainé sur son nom bien des engagements. La qualité littéraire du récit a donné à cette présence retrouvée une réalité aussi forte que la dimension historique du deuil collectif. Un peu comme les portraits de lui que le peintre Ernest Pignon Ernest répandit dans «Alger la blanche ».

Vincent Duclert

Photographies de la famille de Maurice Audin et de Ernest Pignon Ernest