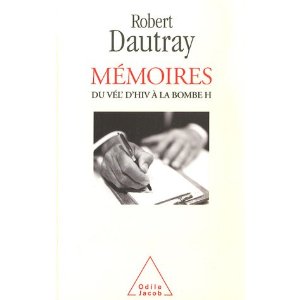

Peu connu du grand public, Robert Dautray est pourtant le père de la bombe H française (et, pour l'anecdote, l’un des « majors perpétuels » de l’Ecole polytechnique). Il a publié en 2007 aux éditions Odile Jacob ses mémoires, Du Vél’d’Hiv à la bombe H (350 p., 25 €), ou plutôt, comme il l’écrit en tête du Prologue, des « fragments, parcelles, lambeaux ». S’il n’évoque de sa vie adulte que ses aspects professionnels et publics, en revanche est-il plus disert sur son enfance et son adolescence. Celles-ci sont marquées du sceau du dénuement matériel et de l’affection profonde de ses parents et de sa sœur, au milieu des temps de la persécution et de la clandestinité. Son père est arrivé en 1905 à Paris, fuyant l’antisémitisme de l’empire russe et, comme il l’écrit, « la tyrannie que les rabbins faisaient régner dans son village, le shtetl de Lida, situé entre Grodno, Vilnius et Minsk. A pied, le bagage léger, il vint seul des confins de la Lituanie et de la Biélorussie jusque dans la lointaine France. C’est à Paris qu’il s’arrêta, rejoint peu à peu par ses frères, ses sœurs, puis ses parents ». L’essentiel de cette famille paternelle, et celle de sa mère venue du cœur de l’Ukraine pour échapper aux pogroms « encouragés par le gouvernement de Nicolas II pour faire oublier les défaites de son armée contre l’Empire japonais à Port Arthur en 1905 », disparut dans la Solution finale, arrêtée à Paris sous l’Occupation par la police française. Son père était un passionné de politique et un amoureux de la France, amour qu’il transmit à sa famille. Sa mère déploya une énergie sans pareil pour trouver les moyens de la nourrir, puis de la soustraire à la persécution en traversant clandestinement la ligne de démarcation avec ses deux enfants, son père demeurant dans la capitale, estimant « que son fort accent étranger le perdrait immanquablement ». Robert Dautray ne devait jamais le revoir.

Déporté à Auschwitz, il disparut dans la Pologne qu’il avait traversée quarante ans auparavant pour rejoindre la France. La dernière image que son fils conserva de lui fut celle d’un père « nous faire signe du balcon du cinquième étage ». Il tenta de les rejoindre en zone sud, mais fut arrêté près de Bordeaux, envoyé dans un camp à Mérignac puis déporté. A son retour à Paris après la Libération, le jeune homme reçut la nouvelle officielle de sa mort à Auschwitz. Il ne cessa durant plus de dix ans de faire le même rêve d’un père en réalité vivant, présent. « La perte de mon père m’avait infligé une blessure qui, à mon insu, m’influença une longue partie de ma vie ». Il tenta de compenser l’absence en s’essayant de connaître et de comprendre le système concentrationnaire, la Solution finale, l’industrie de l’extermination voulue par les nazis, l’acceptation du peuple allemand. Des collègues devenus des amis l’aidèrent dans ce cheminement de connaissance, Roger Heim, professeur au Muséum national d’histoire naturel, lui-même survivant de Mathausen, le philosophe Kostas Papaïoannou, ou son camarade de l’Ecole polytechnique Jacques Lesourne, passionné d’histoire *.

L’Occupation allemande et la politique antijuive furent subies de plein fouet par Robert Dautray élève à l’école Colbert qui formait des apprentis (où il spécialisa en menuiserie). Le matin où il dut ainsi porter l’école jaune, il assista à la brutalisation des élèves juifs dans la cour de l’école par leurs camarades (« Aucun professeur, aucun membre de la direction n’étaient visibles »). Le 16 juillet 1942, la famille avait échappé à la rafle du Vél’ d’Hiv, en raison d’une mauvaise adresse utilisée par la police française, celle du magasin-atelier-arrière-boutique des parents et non celle du domicile privée. Les concierges avaient feint d’ignorer où ils vivaient et avaient envoyé leur fille, infirmière à l’Hôtel-Dieu, les prévenir. La décision fut prise de quitter aussitôt Paris, en scindant la famille aux risques de perdre à jamais l’un de des membres. La mère et les deux enfants parvinrent jusqu’aux environs de Nîmes, dans le village de Marguerittes où habitaient des cousins. Le trajet en autocar, depuis la gare de Nîmes, « fut enchanteur : bordée d’immenses platanes, la route passait au milieu des oliveraies, des vignobles et des garrigues. La lumière du sud nous enveloppait de son or liquide et chaud ».

Dans le village, ils purent finalement s’intégrer assez facilement. Proches des « rouges » (les républicains en réalité), ils accédèrent aux émissions de la BBC grâce à l’institutrices qui les accueillit pour écouter la radio de la France Libre. Robert Dautray y apprit le métier de berger et la nature au milieu de la guerre des hommes. Il avait quatorze ans. Ces années de survie furent aussi celle d’un bonheur inattendu, fait de découvertes et d’apprentissages multiples, « une source continuelle d’émerveillement après le cauchemar de la fuite, un âge d’or au milieu des tragédies de la guerre. [...] C’est là que j’ai, pour la première fois de ma vie, pu sortir du cercle familial et m’ouvrir au monde. C’est là que j’ai pu rencontrer la nature et ceux qui la cultivent ou, plutôt, qui la courtisent. » Avant de pouvoir, à la fin de la guerre regagner Paris, Robert Dautray et sa mère (tandis que sa sœur travaillait dans la grande librairie de Nîmes et suivait des études de littérature anglaise) doivent fuir à nouveau pour échapper aux miliciens. Prévenus par des gendarmes, ils se réfugient dans un village des Cévennes, Peyreleau, où Raoul reprend son métier de berger. Il assiste aux reconversions subites des Français pro-allemands et de toutes ces lâchetés et violences que la bonne société française charria à la Libération.

Ces premiers chapitres des Mémoires de Robert Dautray valent pour eux-mêmes tant ils sont profonds et justes, écrits avec une retenue dans le style qui n’en confère que plus de force intellectuelle et morale. Au-delà de la trahison de bien des élites françaises devant l’occupant, l’auteur a vu s’approfondir son amour de la France à travers ces actes anonymes, désintéressés qui lui permirent de survivre, de résister, de se construire. Les messages de la BBC ouverts par le fameux : « Honneur et patrie, voici la France libre ! » symbolisaient pour lui ce pays de la dignité et de l’avenir. Toute la carrière de Robert Dautray, et son exceptionnelle réussite comme scientifique, en témoignent. Homme de grande culture et de sensibilité à la nature, Robert Dautray choisit de clore son livre sur une citation d’Alexis de Tocqueville évoquant le caractère singulier du peuple française qu’il choisit de reconnaître et de servir, une nation paradoxale. « Seule, elle peut vouloir prendre en main un certain jour la cause commune de l’humanité et vouloir combattre pour elle. Et si elle est sujette à des chutes profondes, elle a des élans sublimes qui la portent tout à coup jusqu’à un point qu’un autre peuple n’atteindra jamais ».

Vincent Duclert